Library

新规《企业实施竞业限制合规指引》重点解读与行动建议

2025.09.24

作者: 中银律师事务所 杨保全、王婧然

一、核心法律文件脉络梳理

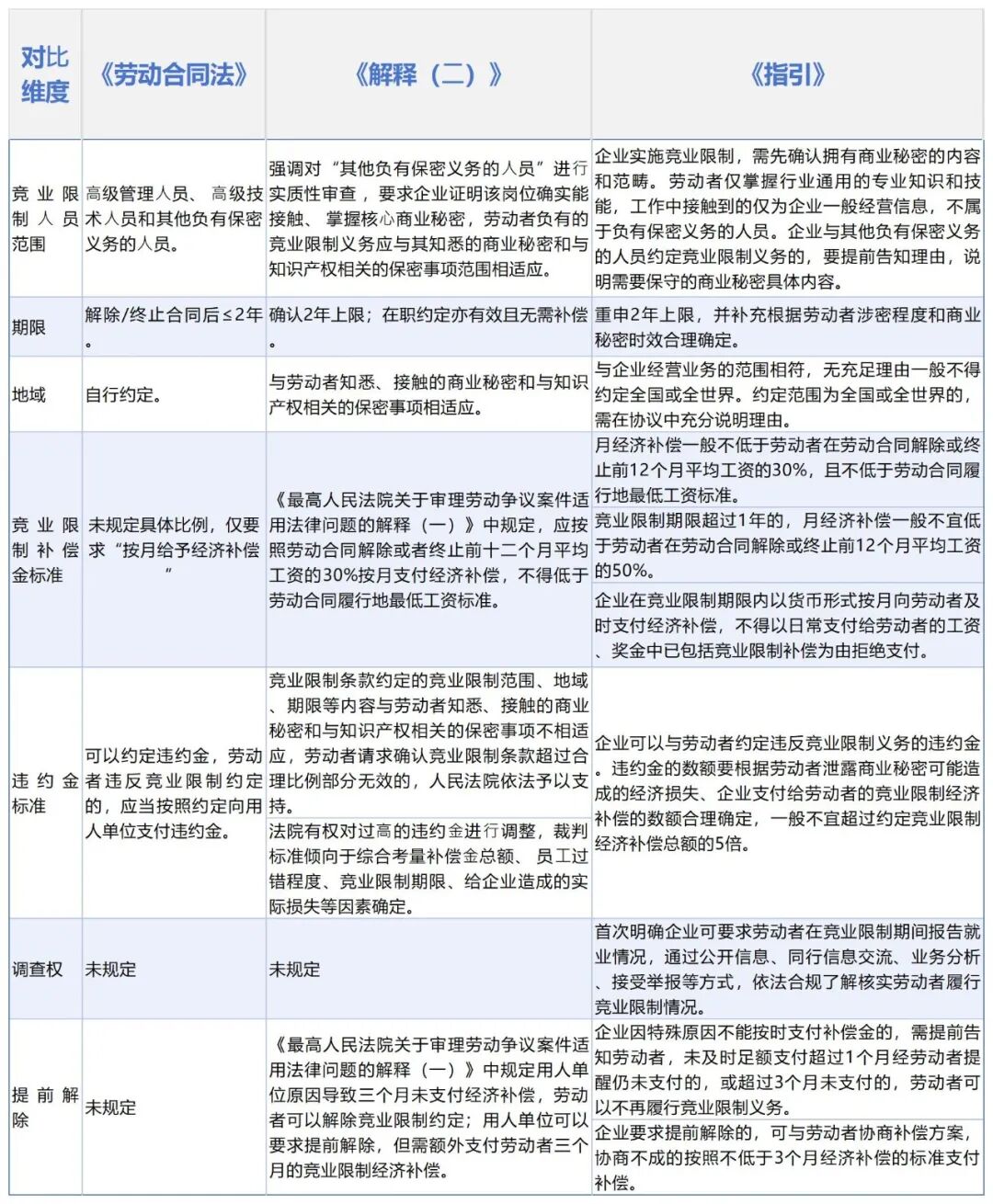

在深入分析前,我们首先需要明确现行竞业限制制度三份重要法律文件的定位与关系: 《劳动合同法》:作为基本法,确立了竞业限制制度的法律依据,具有强制法律效力,对适用对象、期限、补偿金和违约金等作出了原则性规定。 《解释(二)》:作为司法解释,法院审理劳动争议案件必须依据,解决《劳动合同法》在适用中出现的疑难和争议问题,目的是统一全国法院的审判口径,侧重于“争议解决”。 《指引》:作为人力资源社会保障部的行政指导性文件,不具备强制法律效力,但它代表了行政监管部门的官方态度和合规标准,将成为未来劳动监察的重点和司法裁判的重要参考,侧重于“事前合规”。 三者相辅相成,共同构建了当下竞业限制制度的“法律-司法-行政”三维体系。

二、重点差异对比分析:从原则到细节的演进

《指引》的核心价值在于将《劳动合同法》的原则性规定和《解释(二)》的裁判规则细化为企业可以具体执行的合规动作,其差异化主要体现在对关键环节的细化和明确上。

三、对未来企业合规管理的影响与建议

《指引》的出台,意味着企业在竞业限制管理上必须从“粗放式签约”转向“精细化运营”,格式化、显失公平、模糊的“霸王条款”将面临更大的挑战。企业合规设计竞业限制时,应同时满足“法律强制性+司法解释有效性+指引合理性”,否则面临条款被认定无效、被追索补偿金、违约金主张无法被支持等多重风险。 1. 合规体系的“前置化”与“流程化” 过去,很多企业仅在员工离职时才考虑竞业限制问题。未来,合规管理必须前置到员工入职和在职阶段。 协议优化: 结合《指引》新规,迭代《竞业限制协议》模板,针对不同级别的涉密人员,设计差异化的竞业限制协议,协议内容应合法、合理、具体、清晰,减少执行过程中可能产生的不确定性,特别是应细化竞业限制适用范围和地域、明确员工就业报告义务清单、补偿金标准或计算方式、违约金标准或计算方式、提起解除竞业限制义务的流程等。 制度建设: 制定或修订企业内部《商业秘密保护制度》《竞业限制管理制度》等,明确企业商业秘密的范围、分级标准、知悉权限、加密措施、脱密期等作为竞业限制适用的前置判断标准,并在规章制度中对劳动者履行保密义务和竞业限制的实施原则、涉及岗位、限制从业范围、经济补偿标准等作出一般性规定,与《竞业限制协议》互为补充,但需注意不得以规章制度替代竞业限制约定。 流程管理: 建立“涉密人员清单”,从入职(签订协议)、在职(动态评估)、离职(启动/豁免通知)、竞业期(跟踪)的全流程管理体系。签署协议时有《确认函》说明需要保守的商业秘密具体内容,在职时动态跟进保守商业秘密的范围是否有变化,离职时核实竞业限制的范围、地域、期限等是否需要调整,对没有启动竞业必要性的人员在离职时签署豁免通知,避免承担额外的竞业限制补偿金,对需要启动竞业的离职人员评估是否需要调整竞业范围、地域、期限、补偿金和违约金标准等,并评估是否需要更新就业报备清单,包括但不限于离职后的劳动合同、在职证明、社保记录、个税记录等。确保每一个环节都有书面记录,责任到人。 2. 补偿金和违约金的“合理化”和“可行性” 补偿金和违约金问题是竞业限制争议的核心焦点,《指引》的导向将促使企业重新审视自身策略。 告别“最低标准”思维: 虽然一般认为竞业限制补偿金标准不是强制性要求,即便未达到离职前月平均工资的30%或最低工资标准,也不影响竞业限制义务的有效性,但在未来被认定为权利义务不对等、显失公平的风险可能会越来越高,即便竞业限制义务的有效性不被直接否定,对于违约金被支持的数额也会有直接影响,特别是《指引》明确了违约金的计算逻辑直接关联到约定竞业限制补偿金总额。企业应根据岗位重要性、限制从业范围、员工薪酬和市场惯例,设定更具竞争力的补偿标准。 确保支付合规: 财务和HR部门需建立专项流程,确保竞业限制补偿金每月准时、足额发放,任何中断、延迟或克扣都可能成为劳动者主张协议无效或解除的有力理由。同时提醒企业注意以下三个问题: (1)在离职后首次支付时,应当与正常的劳动报酬、离职补偿金等进行区分,避免无法确认竞业限制补偿金是否支付以及支付的数额,如果是混同在一笔款项支付时,建议企业给离职人员送达书面的计算明细,避免后续存在分歧或争议; (2)《指引》新增了未及时足额支付补偿金的维权方式,不限于劳动仲裁或诉讼,可以向人力资源社会保障行政部门投诉,时效性更强; (3)要注意无正当理由超过3个月未支付的,劳动者则有权不再履行竞业义务,无正当理由超过1个月未支付收到劳动者询问时,要及时核查原因,需要劳动者继续履行竞业限制义务的,要及时说明原因并进行补发,否则劳动者亦有权不再履行竞业义务,可能会导致企业“因小失大”,无法要求劳动者履行竞业义务,更无法主张违约金。 设立合理的违约金数额: 违约金的约定应与补偿金总额、员工薪酬水平、商业秘密的重要程度、竞业限制的范围、竞业限制期限、对员工离职后再就业的影响等因素挂钩,形成一个相对合理的比例关系。建议违约金不宜超过员工在职期间的年薪或补偿金总额的特定倍数,并按照竞业限制期限折算,以提高其在司法实践中被全额支持的可能性。 3. 竞业豁免与提前解除的“灵活性”和“规范性” 企业应当注意并非需要全员签署竞业限制协议,也并非所有签订了协议的员工离职后都需要启动竞业限制,过度适用竞业限制不仅增加企业成本,也可能引发不必要的纠纷。 建立评估机制: 可以在员工离职时,由业务部门、法务部门和HR共同评估该员工履行竞业限制的必要性,对于技术迭代快、员工掌握信息已过时等情况,应果断放弃启动。 规范豁免程序: 对于决定不启动竞业限制的员工,应及时出具书面的《免除竞业限制义务通知书》,明确解除企业的支付义务和员工的限制义务。 明确提前解除流程: 如果已经启动竞业限制,在竞业限制期内企业评估认为无需离职人员继续履行竞业限制义务,可以提前解除减少竞业限制补偿金成本和跟踪运营成本的,应书面告知或与离职人员签署书面协议明确解除时间、竞业限制补偿金支付截止时间等。

四、对未来争议解决的影响与展望

《解释(二)》和《指引》的结合,将对竞业限制争议的仲裁和诉讼产生较大影响。 裁判尺度的统一与细化: 以往不同地区的法院对竞业限制同一问题的裁判观点可能存在较大差异。未来,随着《解释(二)》的实施和《指引》的参照,裁判尺度将更加统一。法官将更关注协议的公平性、程序的正当性、约定的合理性以及企业是否履行了自身的全部义务。 企业举证责任的加重: 无论是证明采取有效措施管控商业秘密知悉权限、加密商业秘密数据、合理设置脱密期等商业秘密保护措施,还是主张员工属于“负有保密义务的人员”适用竞业限制,企业的举证责任都将变得更重。仅凭一份格式化的协议,在缺乏其他证据支撑的情况下,将很难获得支持。 调解和解可能性的增加: 随着规则的明确,争议双方对案件结果的预期将更加清晰,这有助于在仲裁或诉讼的早期阶段达成调解或和解,节约双方的时间和金钱成本。

五、结语与行动建议

《指引》的发布,虽然对企业适用竞业限制提出了更高要求,但同时也提供了一张清晰的“合规地图”。企业应摒弃侥幸心理,以更加审慎、公平和规范的方式来运用竞业限制这一“双刃剑”。对此,企业应积极采取措施应对挑战,对公司现有的《竞业限制协议》范本及已签署的协议进行一次全面法律审查,根据《解释(二)》和《指引》的精神,更新内部管理制度和协议文本,对HR、法务及业务线管理人员进行专项培训,确保新规的理念和操作要求深入人心。在新的法律框架下,只有主动拥抱合规,才能在激烈的人才竞争和商业竞争中立于不败之地。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

杨保全

yangbaoquan@zhongyinlawyer.com

-高级合伙人

王婧然

wangjingran@zhongyinlawyer.com

-执业律师