Library

浅谈冒名登记问题的救济途径

2022.05.25

作者: 中银律师事务所 中银律师事务所

冒名登记,指的是冒用人为了规避本应由其本人承担的法律责任,而将他人身份信息登记为公司股东、法定代表人、董事、监事等市场主体任职人员的行为。冒名登记行为不仅扰乱了市场管理秩序,也给被冒名人带来了诸多困扰和不利法律后果。本文将从被冒名人角度出发,结合司法案例,探讨冒名登记问题的几种救济途径。

一、冒名登记问题的由来

根据《市场主体登记管理条例》等相关规定,我国市场主体的登记机关对申请材料进行的是“形式审查”,且申请人可以自行或者指定代表人、委托代理人办理市场主体登记、备案事项。由此,在登记机关启用“实名认证系统”之前,违法分子可通过冒用他人身份信息,然后以委托代理人名义代办注册登记的方式,来骗取市场主体的登记备案。而被冒名的人,将会承受因公司经营异常被列为市场监督管理局黑名单、因公司对外负债而被起诉要求承担连带责任、因公司被执行而被追加为被执行人、被限制高消费甚至被列入失信被执行人名单等诸多法律风险。

二、冒名登记问题的救济途径

冒名登记属于违法行为,在法律层面是可以被解决的。但解决的途径多样,被冒名人需要针对被冒名登记的具体情况,来选择合适的救济途径。通常来讲,冒名登记的救济途径包括以下几种:

(一)向登记机关投诉:申请撤销冒名登记

2019年6月28日,市场监管总局针对撤销冒名登记工作,专门发布了《关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》(国市监信〔2019〕128号)。根据该《指导意见》,登记机关调查认定冒名登记基本事实清楚,或者公司和相关人员无法取得联系或不配合调查且公示期内无利害关系人提出异议,登记机关认为冒名登记成立的,应依法作出撤销登记决定。有证据证明被冒用人对该次登记知情或事后曾予追认,或者公示期内利害关系人提出异议经调查属实,登记机关认为冒名登记不成立的,应依法作出不予撤销登记决定。

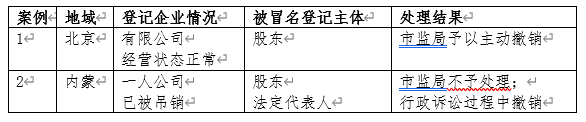

因此,被冒名人可以直接向企业登记机关申请撤销冒名登记。但实践中,各地登记机关对冒名登记的撤销工作处理方式不同,并非所有的冒名登记行为都可以被企业登记机关主动撤销。笔者代理的冒名登记案件,有的被市监局主动撤销,有的则是通过诉讼途径解决的。

(二)行政诉讼:行政登记纠纷

根据《关于审理公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》规定,以虚假材料获取公司登记的问题:因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料导致登记错误的,登记机关可以在诉讼中依法予以更正。登记机关依法予以更正且在登记时已尽到审慎审查义务,原告不申请撤诉的,人民法院应当驳回其诉讼请求。原告对错误登记无过错的,应当退还其预交的案件受理费。登记机关拒不更正的,人民法院可以根据具体情况判决撤销登记行为、确认登记行为违法或者判决登记机关履行更正职责。因此,被冒名人可以提起行政诉讼,要求法院判令企业登记机关撤销冒名登记行为。此类行政诉讼应注意以下几点:

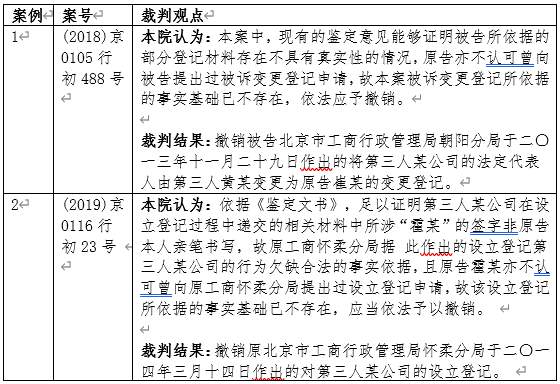

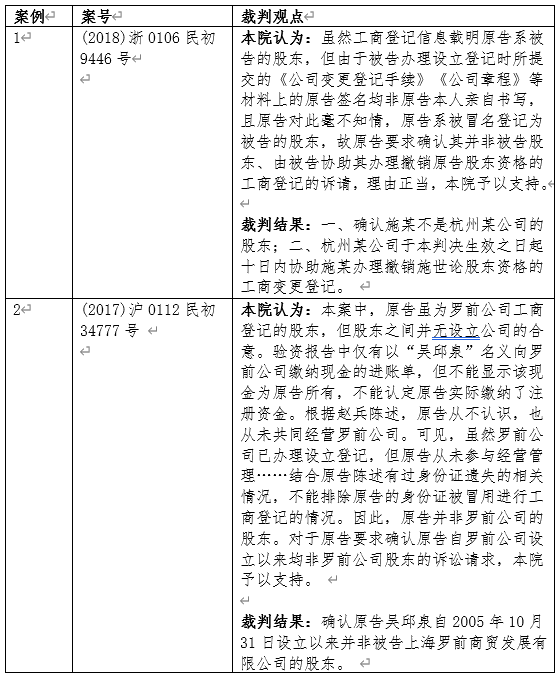

1.证据问题:根据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》规定,被冒用人可以提供身份证件丢失报警回执、身份证件遗失公告、银行挂失身份证件记录、由专业机构出具的笔迹鉴定报告等有助于认定冒名登记基本事实的文件材料。实践中,原告一般需要查阅冒名登记企业的工商档案,并就冒名登记企业的工商档案中有关被冒名人签字的地方(如公司的设立申请签字页、公司章程签字页、股东会决议签字页等)进行笔迹鉴定。一般来讲,对于事实清楚、争议不大的案件,在原告提交上述证据后,法院会认定登记行为没有事实基础,判定登记机关予以撤销。以如下案例为例:

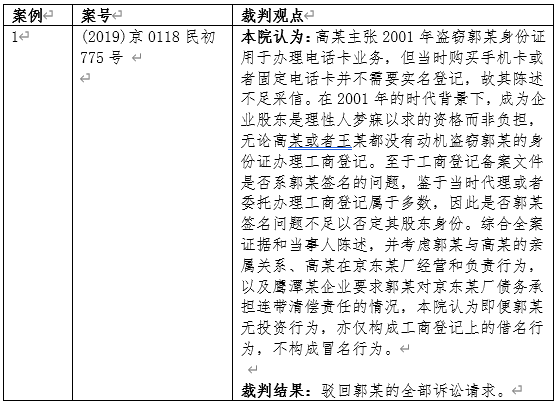

但需要注意的是,证明签字伪造是证明冒名登记的必要条件,但不是充分条件,对于有争议的案件,法院及登记机关还会综合考虑多种情况,防止原告谎称冒名登记而逃避法律责任。以如下案件为例:

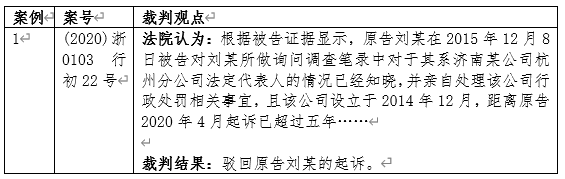

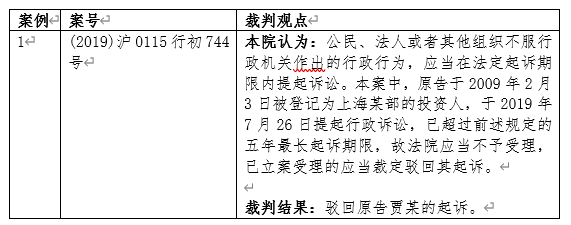

2.起诉期限问题:根据《行政诉讼法》第四十六条规定,公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外。因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年,其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的,人民法院不予受理。由此,起诉期限是否超过五年是案件不可回避的争议焦点。如果冒名登记行为发现之日,已经超过五年的起诉时效,被冒名人则需要选择其他救济途径来解决冒名登记问题。以如下案件为例:

3.赔偿责任问题

根据《关于审理公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》规定,因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料导致登记错误引起行政赔偿诉讼,登记机关与申请人恶意串通的,与申请人承担连带责任;登记机关未尽审慎审查义务的,应当根据其过错程度及其在损害发生中所起作用承担相应的赔偿责任;登记机关已尽审慎审查义务的,不承担赔偿责任。因为我国登记机关对登记行为进行的是“形式审查”,审查义务轻,登记机关已尽审慎审查义务的,不承担赔偿责任。因此,被冒名人选择行政诉讼方式解决冒名登记问题,一般可以实现撤销冒名登记的目的,但无法要求登记机关承担因冒用登记而遭受的损失。

(三)公司法诉讼:股东资格确认纠纷

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》第二十八条规定,冒用他人名义出资并将该他人作为股东在公司登记机关登记的,冒名登记行为人应当承担相应责任;公司、其他股东或者公司债权人以未履行出资义务为由,请求被冒名登记为股东的承担补足出资责任或者对公司债务不能清偿部分的赔偿责任的,人民法院不予支持。

股东资格确认纠纷属于公司法案由,是指股东与股东之间或者股东与公司之间就股东资格是否存在,或者具体的股权持有数额、比例等发生争议而引起的纠纷。被冒名人可以向法院提起股东资格确认之诉,要求法院确认其“不是”公司股东,并要求公司办理撤销冒名股东的变更登记。对于冒用事实清楚,争议不大的案件,法院一般会支持原告的诉求。以下列案件为例:

但鉴于股东资格问题,不但涉及公司内部股东利益,而且涉及公司外部债权人利益,有的法院则适用严格的审查标准,除了审查“签字真伪性”之外,还会综合考虑“身份证是如何被他人使用的”、“原告与被告的关系”、“是否存在逃废债的动机”、“对工商登记等事宜是否知情”、“是否参与公司管理”等诸多因素进行综合判断,审查登记行为属于“冒名登记”还是“借名登记”。案件有被认定为“借名登记”而非“冒名登记”的风险。以下列案件为例:

(四)民事侵权诉讼:姓名权纠纷

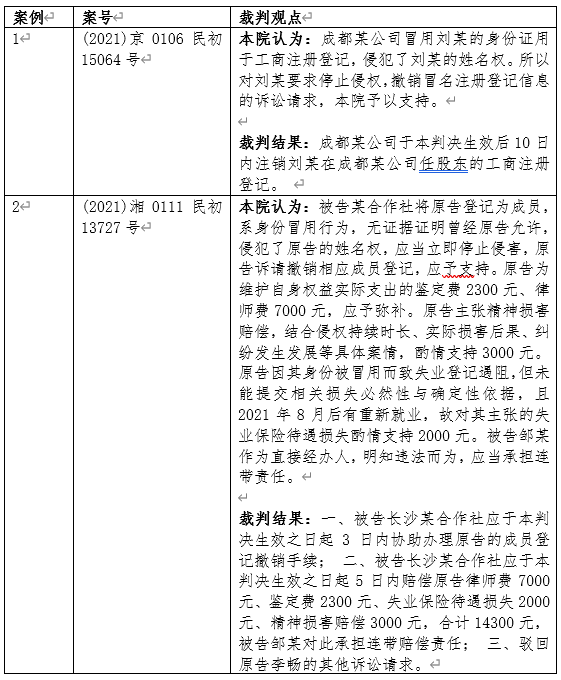

《民法典》第一千零一十四条规定,任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。冒名登记的行为是对被冒名人姓名权的侵权行为,被冒名人可以对侵权主体提起姓名权纠纷的侵权诉讼。人格权侵权诉讼不受诉讼时效限制,且可要求侵权主体赔偿损失。以下列案件为例:

但笔者认为,姓名权纠纷应注意如何选定具体的侵权者(比如公司、具体侵权人)的问题,如果被某冒名公司已经被吊销、注销,公司股东及经办人员也无法联系,则需要考虑案件的执行问题。

三、律师建议

实践中,被冒名人往往一开始并不清楚自己的身份信息已被冒用登记,直到被冒用企业经营异常,自己受牵连被列入市场监督管理局的黑名单或被起诉、被执行,才发现冒用行为。但此时冒名登记行为已经给被冒名人带来了现实困扰和不利后果,解决冒名登记的问题已经变得十分紧迫。因此,笔者建议:

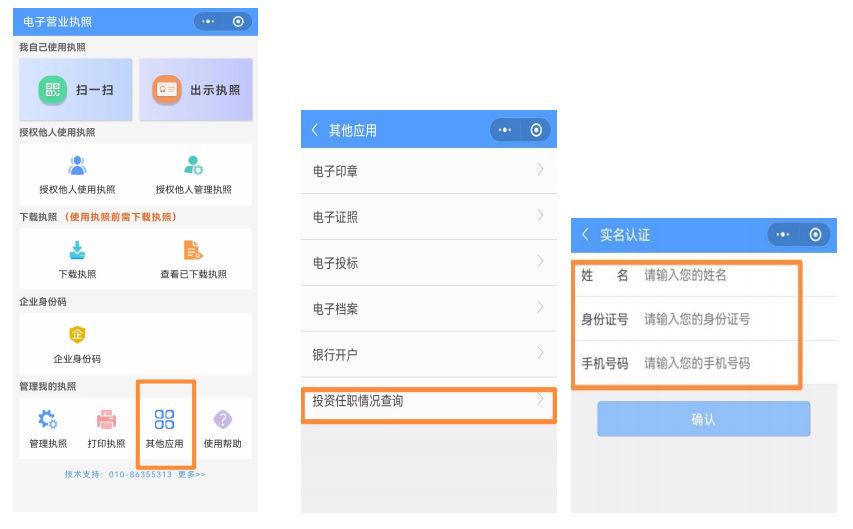

(一)事前主动筛查自己的身份信息有没有被冒用登记

比如通过微信小程序“电子营业执照”,在“其他应用”模块项下,选择“投资任职情况查询”,然后予以实名认证并查询结果。

(二)事后针对冒名登记的具体情况选择最合适的救济途径

理论上讲,冒名登记问题的解决是具有多种途径的,但从被冒名人角度出发,结合自己被冒名登记的具体情况,选择最佳方案、减少试错成本才是最符合切身利益的。笔者建议:如果当地登记机关对冒名登记行为比较重视,积极调查推动,可优先选择向登记机关申请撤销冒名登记;如果当地登记机关无法主动撤销冒名登记行为,而自己尚未遭受额外的经济损失,可选择行政诉讼方式解决;如果发现冒名登记之日已经超过五年的起诉时限或遭受了额外经济损失,可选择侵权诉讼,通过姓名权纠纷来获得救济;如果面临的不仅是冒名登记问题,而且有另案的股东责任问题,建议选择股东资格确认纠纷,确认自己不是公司股东以排除另案执行。

结语

登记行为有对外的公示效力和对应的法律责任,冒名登记行为会令被冒名人面临本不应由其承担的法律风险和不利后果。因此,冒名登记问题不宜搁置,需要尽快解决。被冒名人可参考本文探讨的几种救济途径,选择最合适的方式维权。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

董天园

dongtianyuan@zhongyinlawyer.com

-初级合伙人